2025年7月5日至13日,濟南大學文化和旅游學院“聚焦紅色基因傳承濟南大學文化和旅游學院赴河南省安陽市‘文脈尋志’暑期社會實踐團”的9名成員,走進安陽市殷墟遺址博物館、安陽革命紀念館與紅旗渠干部學院等紅色文化地標,圍繞紅色記憶尋訪與精神譜系傳承展開專題實踐,用腳步丈量信仰的厚度,用青春叩問歷史的回響。

尋根問志,在革命足跡中追憶初心

站在安陽革命紀念館的烈士墻前,團隊成員肅立凝神,仿佛能聽見歷史的回聲在耳畔回蕩。在講解員的引導下,大家依次走進展廳,聆聽冀魯豫邊區黨組織的發展歷程、英烈們浴血奮戰的壯烈故事。一幅幅泛黃照片,一件件革命遺物,記錄著那段血與火交織的歲月。隊員們時而駐足沉思,時而低聲交流,將筆記本上的文字化作心中的銘記。這場“沉浸式”追憶,不僅讓團隊成員更深刻理解中國共產黨人初心的力量,也讓“為人民服務”的理想信念在青年心中生根發芽。

紅渠啟示,在勞動史詩中汲取力量

“人工開鑿一千二百公里,這是怎樣的一種意志?”在紅旗渠紀念館前,隊員們發出由衷的驚嘆。隨后,團隊登上紅旗渠青年洞步道,沿著絕壁棧道行走,實地感受林縣人民“劈開太行山,引來漳河水”的壯舉。講解過程中,“自力更生、艱苦創業、團結協作、無私奉獻”的紅旗渠精神深深感染著在場每一位同學。“這不僅是一條水渠,更是一種跨越時空的精神力量。”隊員曹裕民在采訪隨筆中寫道。實踐團成員紛紛表示,要將紅旗渠精神內化于心、外化于行,在新時代的奮斗征程中砥礪前行。

走讀殷墟,在文明傳承中體悟根脈

安陽不僅是紅色熱土,也是中華文明的重要發源地。團隊走進殷墟博物館,聆聽甲骨文的回響,觸摸商代青銅器的溫度,試圖在“文脈尋志”中理解中華文明的深厚底蘊。通過觀摩甲骨契刻與“婦好墓”文物展陳,隊員們感受到了中華民族5000多年文明不斷延續的強大凝聚力。“殷墟不僅是歷史遺址,更是民族記憶的承載。”帶隊老師指出,紅色文化與傳統文化并非割裂,而是共同構成了當代青年的精神底色。此次研學之旅,是一次文明與信仰的雙重對話。

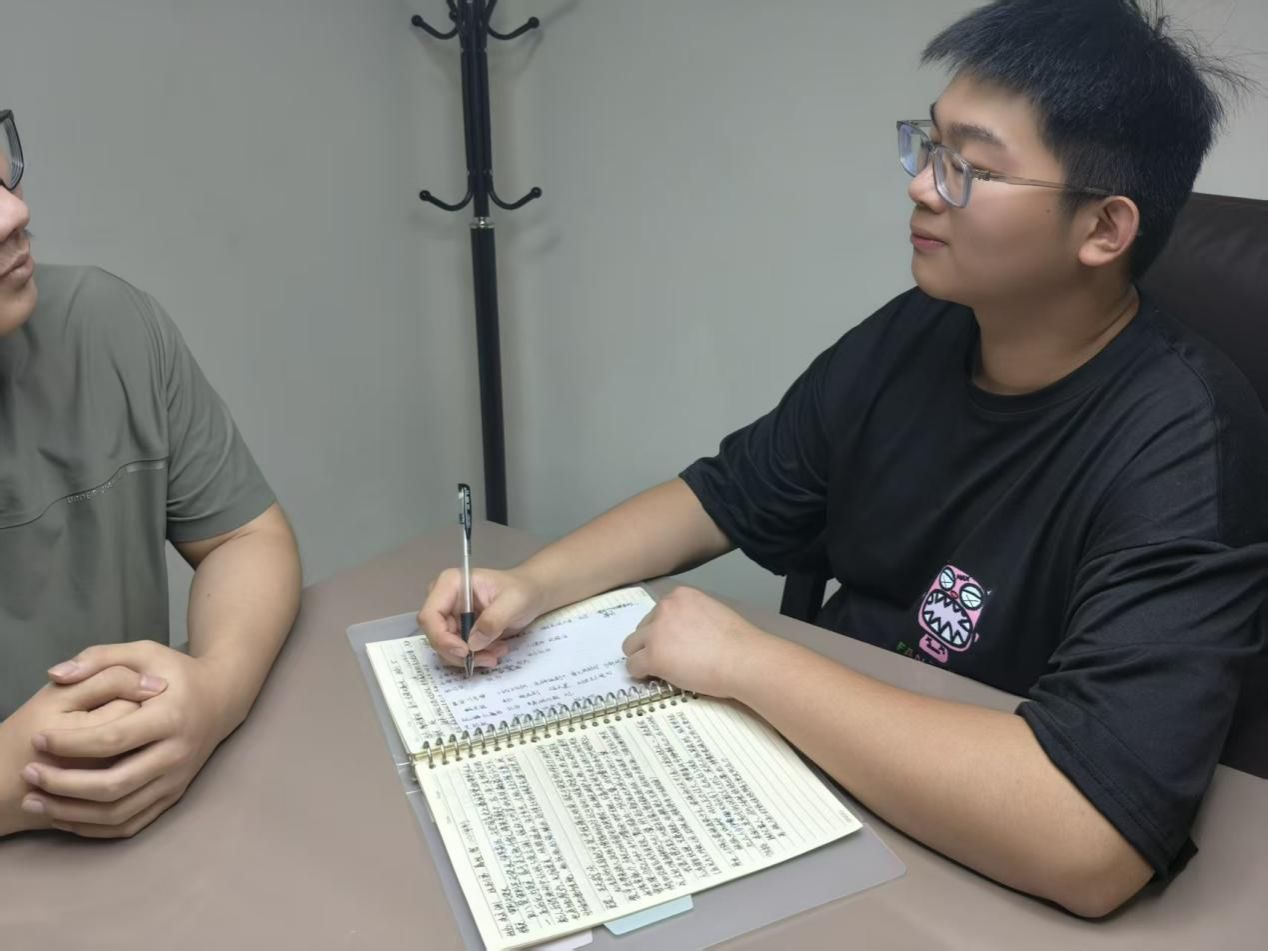

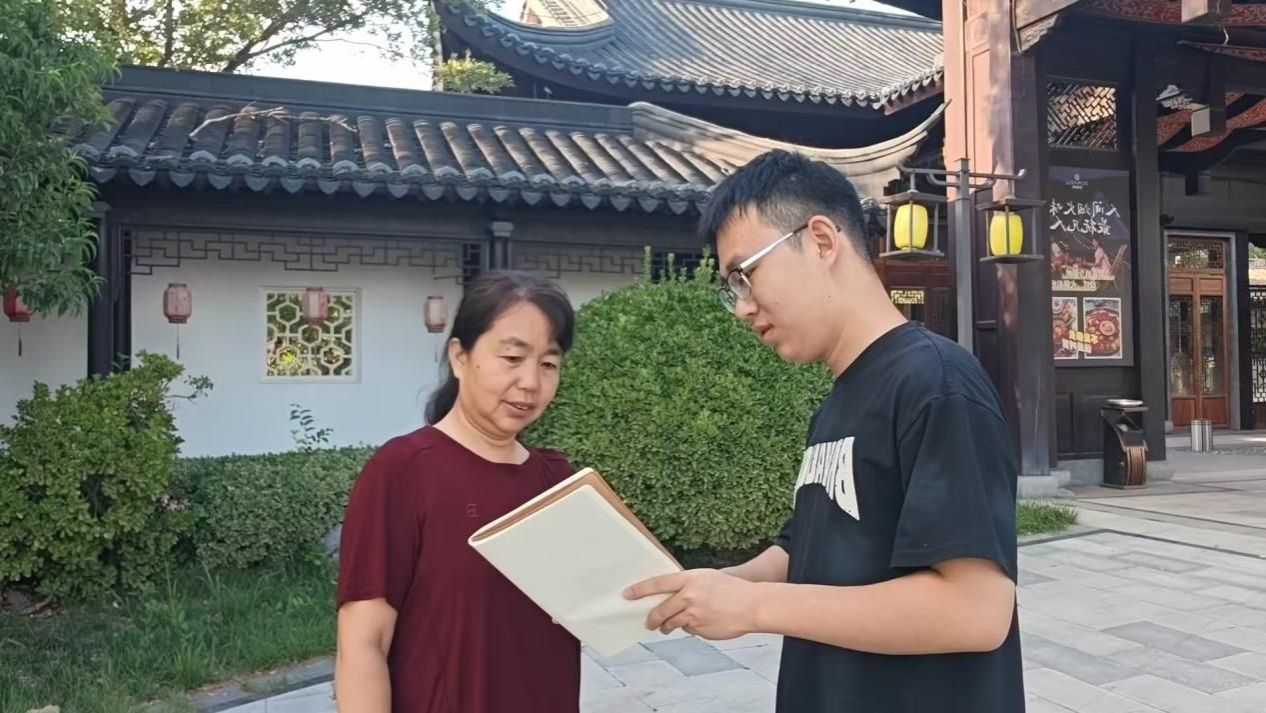

訪老憶昔,在口述歷史中凝聚信仰溫度

“你們現在吃的、穿的,都是革命先烈打下的基礎啊!”在安陽一位老兵的家中,隊員們一邊聆聽老人回憶戰斗歲月,一邊認真記錄下他的口述史實。隊員們為老人獻上親手制作的“紅色記憶相冊”,并在交流中感受到那一代人身上不屈不撓、忠誠無悔的精神力量。通過一對一訪談、影像拍攝、紀實寫作等方式,團隊系統整理了多位老黨員、老戰士的革命故事,為后續紅色文獻的整理歸檔與傳播奠定基礎。那一段段曾經遠去的歷史,因他們的記錄再次鮮活起來。

文創傳情,在青年表達中賡續精神火種

結合走訪體驗,實踐團以“紅色安陽·青春繪志”為主題開展文創設計工作坊,嘗試用青年視角詮釋紅色文化:手繪明信片、剪紙圖案、文案海報等作品紛紛出爐。在專業老師的指導下,團隊將紅旗渠形象與現代圖像語言融合,完成多組主題海報與短視頻創意腳本設計。隊員劉東展表示:“紅色文化要講出來、做出來,更要活起來。”團隊借助數字媒體助力紅色文化“飛入尋常百姓家”。

青春在路上,使命于心中

此次實踐活動是一次重溫初心的紅色之旅,更是一場堅定信仰的思想洗禮。濟南大學文化和旅游學院“文脈尋志”實踐團用腳步丈量歷史、用眼睛記錄信仰、用行動賡續使命,展現出新時代大學生昂揚向上的精神風貌。他們走出課堂、走向社會,在與歷史的對話中找尋文化的根,在與人民的連接中堅定理想信念,真正將個人成長融入國家發展的大格局中。傳承,是最好的紀念;奮斗,是青春的答卷。

文字:胡展豪 校審:張耘愷 復審:趙軍 終審:信蘇珊