2025年7月1日至2日,濟南大學文化和旅游學院“聚焦基層服務濟南大學文化和旅游學院赴濟南曉愛‘明日兒童’暑期社會實踐團”的9名成員,在隊長孫琳的帶領下,走進濟南市曉愛殘障人士康復中心,開展“明日兒童”賦能計劃暑期社會實踐活動。該團隊以孤獨癥兒童關愛與綠色實踐為雙主線,用青春力量傳遞溫暖,用實際行動踐行擔當。

音樂牽手,讓陪伴隨旋律升溫

清晨的陽光透過窗欞灑在活動室,團隊成員與孩子們的手輕輕相牽。隨著輕快的音樂響起,大家邁著略顯稚嫩卻充滿活力的步伐緩緩散步。孩子們的目光從最初的羞怯躲閃,逐漸變得明亮柔和。隊員們耐心引導,用眼神鼓勵、用掌心溫度傳遞善意,讓音樂成為溝通的橋梁,讓牽手成為信任的開始。這場簡單的隨音樂散步,不僅鍛煉了孩子們的肢體協調能力,更在無形中拉近了彼此的距離,讓溫暖在旋律中悄然流淌。

巧手筑夢,粘土里藏著童真世界

在手工制作課堂上,“粘土雪糕創作”成了孩子們發揮創意的小天地。團隊成員孫琳、秦敬璞、李雨薇將五顏六色的粘土分發給孩子們,手把手教揉、捏、壓的技巧,耐心等待孩子們完成每一個步驟。有的孩子專注地給“雪糕”加上彩色糖粒,有的則發揮想象做出了造型獨特的“創意雪糕”。當一個個形態各異的粘土雪糕擺在桌上時,孩子們臉上露出了自豪的笑容。小小的手工制作,不僅培養了孩子們的動手能力和創造力,更讓他們在創作中收獲了成就感與快樂。

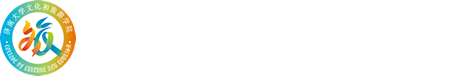

書香為伴,在認知中打開新視野

圖書角里,一場融合多元感知的讀書陪伴正在進行。團隊成員拿起特制繪本,引導孩子們觸摸立體模型認知事物,輕按書頁上的鋼琴鍵感受音樂韻律。有的孩子指著立體動物模型輕聲跟讀,有的跟著鋼琴鍵發出的旋律輕輕拍手,每一個細微的反應都讓團隊成員們欣喜不已。這段書香與音符交織的時光,為孩子們打開了一扇認知世界的小窗,也讓知識的種子在陪伴中悄悄萌芽。

廚房協作,共赴一場煙火里的成長

“我們一起來準備午餐的食材吧!”在廚房的操作臺前,團隊成員孫琳、秦敬璞、李雨薇與孩子們開啟了一場特別的“廚藝合作”。剝蒜時,隊員們示范著如何輕輕褪去蒜皮;處理茄子時,隊員們將茄子認真清洗后切條,指導孩子們進行蒸制。孩子們認真模仿的模樣,透著對生活的好奇與向往。當一個個蒜瓣剝凈、一根根茄子切好、一屜屜茄條蒸熟,大家臉上都洋溢著勞動的喜悅。這場廚房協作,不僅讓孩子們體驗了勞動的樂趣,更在分工合作中培養了他們的生活技能與團隊意識。

舌尖共創,蔥花餅里藏著暖心滋味

生活課上,“制作蔥花餅”成了最受歡迎的環節。團隊成員張保闊、胡展豪提前準備好面粉、蔥花等食材,從和面、搟皮到撒料、烙制,一步步耐心教學。孩子們圍在桌旁,有的幫忙撒蔥花,有的好奇地看著餅在鍋中慢慢鼓起、變金黃。當香氣四溢的蔥花餅出鍋,大家圍坐在一起品嘗共同的勞動成果,簡單的美味里藏著滿滿的幸福。這不僅是一堂生動的生活技能課,更讓孩子們在分享中體會到“付出”與“收獲”的意義,讓暖心滋味留在舌尖,更留在心間。

一對一交流,讓關愛精準抵達

活動室的角落里,一對一陪伴交流正在靜靜開展。團隊成員谷雨濤、馬馳原、張保闊與孩子們面對面,用溫柔的話語、親切的眼神傾聽他們的心聲。有的孩子喜歡分享自己的畫作,隊員便認真傾聽每一個線條背后的故事;有的孩子不善言辭,隊員就通過小游戲慢慢引導他們敞開心扉。這種“零距離”的陪伴,讓關愛變得更精準、更貼心,也讓孩子們感受到被理解、被重視的溫暖,為他們筑起一道充滿安全感的心靈防線。

課堂伴學,用耐心點亮求知目光

康復中心的課堂上,團隊成員化身為“同行者”,全程參與孩子們的學習時光。認知課上,隊員程明菲與孩子并排而坐,跟隨老師的引導共同感知身體的存在;討論環節,隊員李雨薇耐心傾聽孩子的想法,用鼓勵的話語引導思考;觀看動畫片時,隊員黃藝琛和孩子一起歡笑,適時講解畫面里的故事。當孩子因為難題皺眉時,隊員輕輕點撥思路;當孩子主動分享見解時,隊員及時送上肯定的掌聲。課堂上的并肩同行,不僅為孩子們的學習增添了助力,更讓他們在互動中感受到平等與尊重,讓成長的每一刻都充滿溫暖的陪伴。

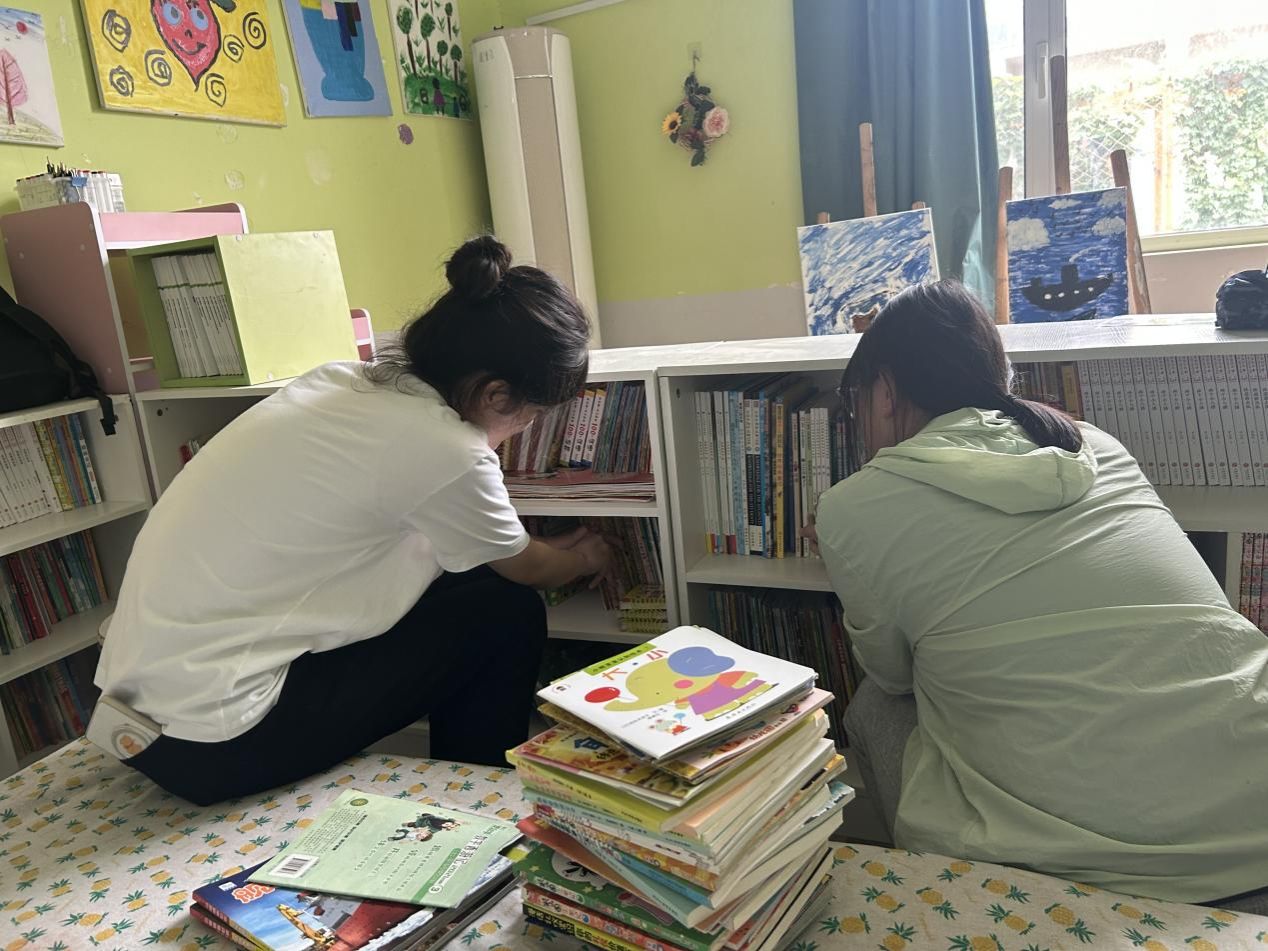

綠色實踐,用行動守護美好環境

除了陪伴孩子,團隊成員還承擔起康復中心的環境優化工作:倉庫里,他們將物資按類別歸置整齊,讓每一件物品都有了“固定的家”;貨架前,他們仔細擦拭灰塵,將商品碼放得井然有序;圖書角,他們按主題整理書籍,方便孩子們取閱;垃圾分類環節,他們不僅親手分揀,還通過簡單的圖示教孩子們識別不同垃圾的類別。這些看似平凡的勞動,讓康復中心的環境煥然一新,更將綠色環保的理念融入實踐,讓“愛護環境”從口號變成可觸摸的行動。

青春的價值,在于將個人成長融入時代洪流。此次實踐活動中,該團隊以青春之名扎根基層,用實際行動踐行青年擔當。從陪伴孩子成長的點滴互動,到參與康復中心運營的務實勞動,每一項實踐都凝聚著“奉獻”的熱忱,每一次付出都彰顯著“扎根”的決心。青年學子走出校園、深入社會,在服務他人中理解責任的重量,在解決實際問題中錘煉實干的本領,這正是新時代青年投身社會建設的生動縮影。

文字:孫琳 校審:張耘愷 復審:趙軍 終審:信蘇珊